導入文

夏が来るたびに話題になる「熱中症」。

気づいたときには体がだるくて、頭がぼーっとして…なんてこと、ありませんか?実はそれ、熱中症の初期症状かもしれません。特に最近は暑さが年々厳しくなっていて、対策をしないと本当に危険な状態に陥ることも。

でも安心してください!この記事では、誰でもすぐに実践できる「夏の熱中症対策」をたっぷり紹介していきます。日常生活の中で意識するだけで、体調管理がぐんとラクになりますよ。家族やペット、大切な人を守るためにも、今こそしっかりと準備しておきましょう。

熱中症とは?その仕組みとリスクを理解しよう

熱中症の種類と症状

熱中症は「熱失神」「熱けいれん」「熱射病」の3段階があります。

軽症ではめまいや立ちくらみ、中程度では筋肉のけいれんや頭痛、重症になると意識障害や高体温など、命に関わる症状が現れることもあります。

中でも注意したいのが「熱射病」。これは体温が40度以上に上昇し、脳や臓器に深刻な影響を及ぼす状態で、救急車による搬送が必要です。

なぜ熱中症は夏に多いのか

夏は気温だけでなく湿度も高いため、汗が蒸発しにくく体温が下がりにくいという特性があります。さらにアスファルトからの照り返しや、コンクリートに囲まれた都市部では「ヒートアイランド現象」が起きやすく、夜になっても気温が下がらないことが多くなっています。

このような環境下では、体の冷却システムがうまく機能せず、徐々に体に負担が蓄積されるのです。

今すぐ始めたい!基本の熱中症対策

水分補給の正しいタイミングと量

水分補給のコツは「定期的に少量ずつ飲むこと」。

一度に大量の水を飲むと体に吸収されにくく、トイレも近くなるため、少量をこまめに摂るほうが効果的です。

また、高齢者はのどの渇きを感じにくいため、時間を決めて飲む習慣をつけましょう。例えば朝起きた直後、10時・15時・夕食前・就寝前など、生活のリズムに合わせて摂取すると忘れにくくなります。

食事で体内のバランスを整えるコツ

水分補給と同様に大切なのが食事。特に夏場は冷たい麺類などに偏りがちですが、栄養バランスのとれた食事を心がけることが重要です。

汗とともに失われるミネラルは、梅干し・味噌汁・野菜スープ・海藻類などに豊富です。冷たいものばかりを食べると内臓が冷えて消化機能が低下し、夏バテの原因にもなるので、温かい料理も取り入れましょう。

適切な服装と通気性の確保

服装選びも大事なポイント。ポリエステルなどの化繊は熱をこもらせやすいため、綿や麻などの通気性に優れた素材がおすすめです。体を締め付けるデザインより、風が通るゆったりとした服が快適です。

加えて、濃い色の服は熱を吸収しやすいため、白やパステルカラーを選ぶと涼しさを感じやすくなります。

外出時に気をつけたいポイント

日傘・帽子・ネッククーラーの活用法

夏の外出には「3点セット」とも言える日傘・帽子・ネッククーラーを持ち歩くのがおすすめです。特にネッククーラーは、体温を効率的に下げるアイテムとして注目されています。

最近では凍らせて使うタイプや、USBで冷やすタイプなども登場しており、使い方もさまざまです。外出が長引く日は、予備の保冷材を持ち歩くと安心です。

暑さ指数(WBGT)の活用で賢く判断

気温だけでは見えないリスクを数値化してくれるのが「暑さ指数(WBGT)」です。

これは「気温+湿度+輻射熱」を元に算出され、運動や作業を中止すべき基準としても用いられています。

学校や職場でもWBGTを掲示しているところが増えており、自宅でもアプリや気象庁の情報で簡単に確認できます。外出の判断材料として積極的に活用しましょう。

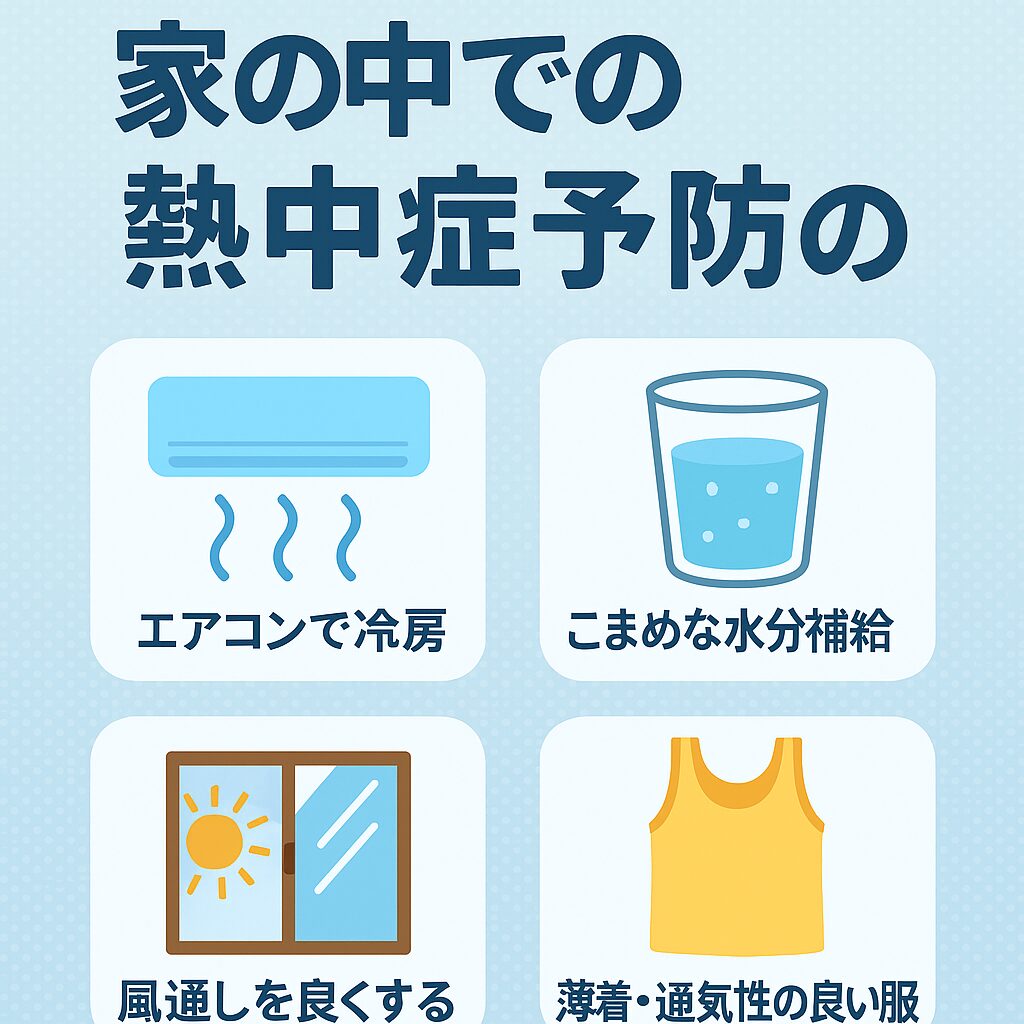

室内でも油断大敵!家の中での熱中症予防

エアコンと扇風機の効果的な使い方

節電も大切ですが、体調を崩してしまっては元も子もありません。エアコンを上手に使うことが健康を守る鍵です。おすすめは「設定温度28度+扇風機併用」。

さらに、室温計と湿度計を部屋に設置して「体感温度」に敏感になることも大切です。冷やしすぎに注意しながら、湿度が60%を超えないよう調整しましょう。

寝室・キッチン・浴室の温度管理テクニック

寝室では、扇風機の風を天井に向けて空気を循環させると、冷房効果が高まります。寝苦しい夜は、保冷ジェルマットなども活用すると快適です。

キッチンでは火を使う時間帯を短くする、サーキュレーターを置くなどの工夫が有効です。浴室では、入浴後に熱がこもりすぎないよう、水分補給を忘れずに行いましょう。

子ども・高齢者・ペットのための特別な注意点

体温調整が難しい人へのサポート方法

高齢者は体温感覚が鈍りやすく、熱中症の初期症状に気づかないまま重症化するケースも多いため、周囲の声かけと確認が不可欠です。

子どもは行動的で遊びに夢中になると、暑さや水分不足に気づけないことも。大人が定期的に声をかけ、帽子や冷却グッズを持たせるなどの工夫が必要です。

見守り・声かけの大切さ

「暑くない?」と聞くだけでなく、「水飲んだ?」「今ちょっと涼もうか」などの具体的な声かけが効果的です。

また、ペットのためには、室内にクールマットを置いたり、飲み水を複数箇所に用意しておくと安心です。

万が一のときの応急処置と受診の目安

初期対応で救える命

異変に気づいたら、すぐに「涼しい場所に移す」「体を冷やす」「水分を与える」が基本です。とくに首・わきの下・足の付け根などの太い血管を冷やすと、体温が効果的に下がります。

意識がはっきりしていない場合や、水を飲めない状態であれば、すぐに119番へ連絡しましょう。

医療機関に行くべきサインとは

判断に迷ったときは、「熱中症かも?」という直感も大切です。

具体的には以下のような状態です:

- 体がふらつく、座り込む

- 呼吸が浅く速くなる

- 汗が出ていないのに体温が高い

- ぐったりして反応が鈍い

早めの受診が回復の鍵です。

まとめ:夏を元気に乗り切るための習慣化

熱中症の予防は、突発的な努力ではなく「日常の習慣」にしていくことが大切です。朝起きてまず水を一杯、日中は暑さ指数を確認、外出前には日傘を用意する…そんな小さな積み重ねが、体調を守る最大の手段になります。

さらに家族や周囲の人に気を配り、声をかけ合うことで、皆で夏を元気に乗り切ることができます。「自分だけは大丈夫」と思わず、情報と備えを万全にして、暑さに負けない生活を送りましょう。

Q&A:読者からよくある質問

Q1. 熱中症対策で最も重要なのは何ですか?

A. 最も基本であり重要なのは「こまめな水分補給」です。喉が渇く前に定期的に水分を摂ることで、体内の水分・塩分バランスを保つことができます。

Q2. 子どもが熱中症にならないようにするには?

A. 子どもは自分で暑さやのどの渇きを伝えるのが難しいため、大人がこまめに観察・声かけすることが大切です。水分補給の時間を決めておく、涼しい服装にする、日中の外出を控えるなどの工夫をしましょう。

Q3. 室内にいても熱中症になりますか?

A. はい、室内でも気温と湿度が高ければ熱中症になるリスクは十分にあります。特に高齢者がいる家庭では、エアコンを適切に使い、部屋の温度・湿度を快適に保つことが予防のポイントです。

Q4. 熱中症とただの夏バテの違いは?

A. 夏バテはだるさや食欲不振などが主な症状ですが、熱中症は体温の異常上昇・意識混濁・けいれんなど、より深刻な症状が現れます。明らかな異変を感じたら、すぐに応急処置を行い、必要であれば医療機関を受診してください。

コメント